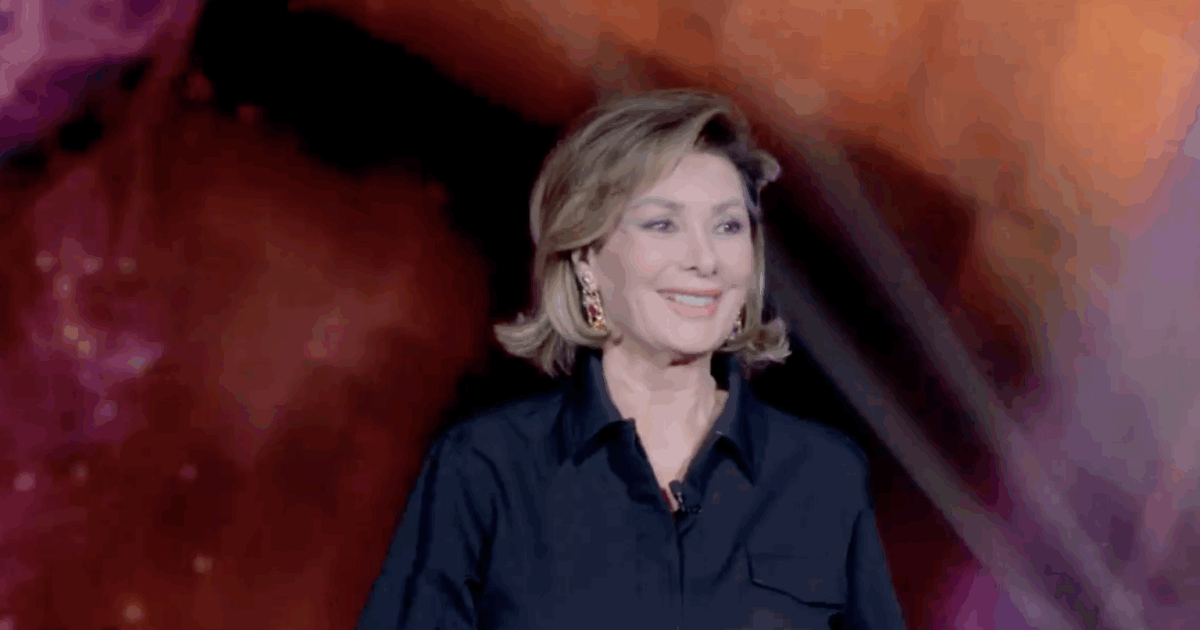

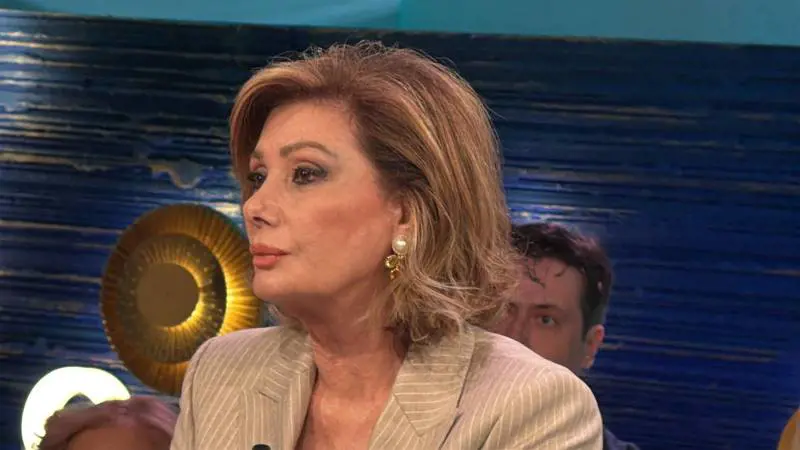

L’attrice 76enne è stata ospite a Verissimo e si è concessa in una lunga e intensa intervista

C’è un momento, nello studio illuminato con discrezione, in cui l’aria sembra prendere posto accanto alle parole, come se persino il silenzio volesse essere testimone.

Edwige Fenech guarda avanti, non cerca telecamere compiacenti, non si rifugia nella nostalgia scenografica, ma porta con sé una compostezza che assomiglia alla dignità delle stagioni che hanno già visto tutto.

Quando parla di sua madre, la voce perde ogni artificio, come se togliere il trucco alla frase fosse l’unico modo per renderla vera.

“Era la mia migliore amica”, confessa, e nel dirlo non accarezza un ricordo, stringe una presenza che non c’è più, il vuoto quotidiano di una chiamata che non si può più fare, la linea muta che torna a essere un oggetto.

La morte serena tra le sue braccia è un’immagine che non chiede musica di sottofondo, perché contiene già la sintassi di un addio compiuto, l’ultima grammatica che unisce chi resta a chi parte.

In quello stesso respiro, inatteso e necessario, arriva il racconto di una nascita, e la vita, si sa, ama creare legami tra estremi che si sfiorano.

“Quando è nato mio figlio”, dice, “ho capito che la generosità esiste”, e non lo dice con la retorica della gloria, ma con il realismo di chi ha avuto ventidue anni, poche certezze economiche e un senso di responsabilità che non chiede attestati.

Roma, una casa piccola, due genitori che diventano argine e riparo, la scelta di ricominciare con poco e con molto, perché il poco sui tavoli era compensato dal tanto nei gesti.

Del padre del bambino non pronuncia il nome, e il rifiuto non è scudo, è principio: “Non lo dirò mai”, afferma, e dietro quell’affermazione si percepisce la linea sottile che separa il pettegolezzo dalla libertà.

“Rispetto la sua scelta”, aggiunge, e l’eco di questa frase risuona più forte di qualsiasi indiscrezione, perché restituisce la misura di una donna che rifiuta di usare la vita privata come merce di scambio.

Non c’è mistero da alimentare, c’è un confine da custodire, e il confine, in epoca di luci invadenti, diventa quasi un atto politico.

Ma prima di Roma, prima degli studi e dei set, c’è un’altra geografia, più aspra, più spigolosa, che non concede appigli romantici: l’Algeria dell’infanzia, la fuga, la Francia che non è accoglienza programmata ma fatica di ricostruzione.

È qui che la storia smette di essere solo personale e si intreccia con il tempo e con la memoria dei Paesi, perché quando il padre le raggiunge, la famiglia scopre di essere straniera anche dove la lingua suona familiare.

“Eravamo considerati nemici”, racconta, e quelle parole non hanno bisogno di commento, bastano a spiegare le porte socchiuse, gli sguardi che intendono più del dovuto, le frasi che diventano pietre nei corridoi delle istituzioni.

“Ci dicevano di tornare a casa”, continua, e come si torna a casa quando la casa è diventata un altrove cancellato, quando una frontiera decide che la memoria non è titolo di possesso.

La discriminazione non è un concetto sociologico nelle sue frasi, è un odore che resta sui vestiti, una trama invisibile che ti accompagna nei colloqui, nei condomini, nell’educazione dei figli.

È in questo spessore che si forma la donna che vediamo oggi: non un volto costruito da locandine, ma una persona pronta a difendere una quota intima di verità dall’assalto della curiosità a buon mercato.

Portogallo, da più di dieci anni, come nuova riva su cui approdare, non un esilio dorato, ma la misura gentile di una quotidianità che non chiede di essere interpretata.

In quel paesaggio atlantico, la solitudine non è isolamento, è una forma di libertà coltivata, una pausa dal rumore del dover spiegare sempre tutto a tutti.

La televisione, per una volta, non si comporta come una vetrina, ma come una stanza dove si può posare un peso senza che qualcuno corra a pesarne il valore commerciale.

Quando Edwige racconta, la lingua si fa essenziale, perché le parole superflue tradiscono sempre i sentimenti che pretendono di servire.

C’è un doppio filo che attraversa la sua storia e la tiene insieme: da una parte l’amore filiale che diventa capolinea e ripartenza, dall’altra la maternità che non coincide con il mito ma con l’impegno di essere adulta anche quando nessuno ti ha insegnato come.

La giovinezza a ventidue anni è spesso un alibi per perdonarsi tutto, ma qui diventa disciplina, una lista muta di scelte quotidiane fatte senza testimoni.

I genitori che l’aiutano non fanno da comparse, sono la struttura portante del racconto: la famiglia come infrastruttura emotiva prima che narrativa.

Si potrebbe ridurre tutto al mistero del padre, ma sarebbe un errore di prospettiva, perché il vero centro non è l’identità omessa, è la sovranità di chi decide di non trasformare un nome in titolo di giornale.

In quell’ostinazione calma c’è la lezione più scomoda per il nostro tempo: non tutto ciò che è ignoto ha il dovere di farsi notizia.

Eppure, il mistero ha una funzione che non è evasione: protegge i legami da un immaginario che consuma, impedisce che figure reali diventino simboli manipolabili.

Se qualcuno sperava in una rivelazione che liberalizzasse il passato, ha trovato invece una dichiarazione adulta sul presente: la responsabilità non ha bisogno di spettatori.

Le ombre della discriminazione, allora, non sono un capitolo staccato, tornano nella maturità come memoria attiva, come anticorpo contro l’intolleranza a intermittenza, quella che accarezza i famosi e morde i senza nome.

“Ci dicevano di tornare”, ripete quasi in un sussurro, e in quel tornare si sente la violenza grammaticale di un imperativo rivolto a chi non possiede più alcun dove.

È in questi millimetri che la sua storia smette di essere solo autobiografia e si fa racconto collettivo, specchio per tante vite che portano marchi invisibili.

Sul dolore per la madre non cerca consolazioni prefabbricate, rifiuta gli slogan del lutto facile, ricorda invece il gesto nudo di tenere una mano fino all’ultimo, di riconoscere il momento in cui l’amore non salva ma accompagna.

C’è, nelle sue parole, la pacificazione grata di chi ha potuto esserci fino in fondo, una gratitudine che non annulla il dolore ma gli dà una forma respirabile.

Quando Verissimo diventa il teatro di queste verità sobrie, si riscrive per un attimo il patto tra chi racconta e chi ascolta: niente orpelli, niente effetti speciali, solo una storia che scorre come deve.

La Francia dell’infanzia, il giudizio sordo delle etichette, la lingua straniera che ti si appiccica addosso come un vestito non tuo, tutto torna in controluce nella scelta di oggi di preservare il nome di un padre.

Non è un enigma per creare suspense, è una decisione etica per non trasformare le persone in caselle di un cruciverba pubblico.

Se c’è un segreto, è un segreto funzionale alla pace, non alla trama, un segreto che non protegge l’immagine, ma gli esseri umani coinvolti.

Il pubblico, che spesso pretende confidenze al prezzo di un applauso, per una volta ascolta senza scambiare l’autenticità con il diritto di invadere.

La narrativa intorno alle attrici, alle madri, alle donne che decidono, ha spesso il vizio di trasformare la biografia in processo, ma qui il tribunale resta fuori dallo studio, insieme ai facili verdetti.

La maturità di Edwige non è un trofeo, è un modo di stare al mondo: chiamare per nome il dolore, ringraziare il tempo per ciò che ha dato e proteggere gli altri anche da domande che farebbero rumore e basta.

Il Portogallo, nella sua voce, non è un altrove esotico, è un posto dove le parole hanno lo spazio per respirare, dove la memoria non si sbriciola sotto i riflettori.

Il figlio, evocato come il centro di una scelta giovanissima, non diventa alibi, non diventa simbolo, resta figlio, cioè persona non negoziabile.

Ci sono storie che reggono solo se raccontate a metà, ed è un paradosso che vale anche qui: la metà taciuta non è omissione, è la quota di rispetto che tiene in piedi tutto il resto.

Sotto il racconto corre una corrente più profonda: l’idea che la libertà sia anche poter dire no alle domande sbagliate, quelle che ti riducono a una definizione comoda.

In un Paese che ama i retroscena, questa scelta diventa una piccola rivoluzione, un invito a distinguere la curiosità dall’invadenza, l’interesse dalla pretesa.

Ripensare all’Algeria, ai passaggi di confine, alle parole buttate addosso come vestiti ruvidi, significa anche riconoscere che certe ferite trasformano il carattere in bussola.

Quando racconta “ci dicevano di tornare”, Edwige restituisce la temperatura di un’epoca, ma anche la fatica di oggi di sentirsi accolta senza dover tradurre continuamente la propria esistenza.

Il dolore per la madre e la gioia per il figlio sono pagine di uno stesso libro, cucite insieme dal filo della responsabilità, una parola che nella sua voce sembra più leggera perché aderisce alla realtà.

Chi ascolta comprende che non serve il colpo di scena per essere toccati, basta la consistenza di un vissuto che non chiede sconti né inflazioni emotive.

Anche quando il conduttore tenta la domanda sul nome che l’Italia avrebbe voglia di collezionare, la risposta ferma, cortese e definitiva ricorda che il diritto all’opacità è parte della dignità.

C’è un’Italia che si specchia nei fanali del gossip e un’altra che si riconosce in questi cassetti chiusi per scelta, e forse la seconda ha più futuro della prima.

In controluce passano i volti di chi, come lei, ha attraversato paesi e pregiudizi, ha ricominciato con poco e con testardaggine, ha scoperto che certe radici crescono sui sassi e reggono meglio delle piante da serra.

Il racconto non chiede di essere scolpito nella pietra, chiede di essere ascoltato senza smania di aggiungere, perché è già completo nella sua misura.

Se c’è qualcosa che davvero “sconvolge l’Italia”, non è un nome svelato o un mistero scoperchiato, ma l’idea contraria: che esistono confini che nessuna telecamera ha il diritto di attraversare.

In quell’idea c’è la rivoluzione pacifica di una donna che ha imparato a separare l’arte dalla vita, la scena dall’intimità, l’applauso dalla verità.

Le sue parole sul Portogallo sono un promemoria di equilibrio: vivere altrove non per fuggire, ma per scegliere la distanza giusta con ciò che ferisce e ciò che nutre.

Così, tra la perdita e la gratitudine, tra il ricordo e la promessa, la figura di Edwige Fenech smette di essere soltanto icona e ritorna persona, con i suoi segreti portati non come medaglie, ma come responsabilità.

La madre, migliore amica e testimone di vita, è la radice che non si vede ma regge; il figlio è il ramo che continua a cercare luce; il padre taciuto è la foglia che non cade perché nessuno la scuote per spettacolo.

In studio, il tempo riprende a scorrere con il suo passo normale, eppure qualcosa è cambiato: il pubblico ha respirato la differenza tra il sapere e il capire, tra l’informazione e il rispetto.

Il giorno dopo, le parole rimbalzano ovunque, ma restano integre, perché non contenevano scandali da dilatare, contenevano scelte da riconoscere.

È in questa sobrietà che si nasconde la forza di un racconto che non invecchia, perché parla delle cose che non passano: i legami, la dignità, la casa che ci portiamo dentro quando la casa fuori non c’è.

Se l’Italia si è sentita scossa, lo è stata da una verità semplice: non tutto ciò che è visibile è importante, e non tutto ciò che è importante deve essere visibile.

Edwige, con il suo no che protegge e il suo sì che accoglie, lascia allo studio la lezione più difficile da replicare in un tempo di chiasso: la gentilezza adulta di non sfruttare nessuno, nemmeno la propria storia.

Nel saluto finale non c’è posa, c’è un rispetto quieto per chi ascolta e per chi è assente, per chi c’era e per chi non c’è più.

E proprio lì, tra due luci che si abbassano, restano sospese tre immagini che fanno sistema: una mano che stringe un’altra fino all’ultimo, una porta socchiusa su un nome che non uscirà, un orizzonte atlantico che promette misura.

Il resto è un’Italia che ripensa il confine tra pubblico e privato, e forse, per una volta, decide di non forzarlo.

Perché questa storia, in fondo, non chiede coraggio a chi l’ascolta, chiede qualcosa di più raro: il rispetto di lasciarla intera, nella sua parte detta e in quella che, con elegante necessità, resterà per sempre taciuta.